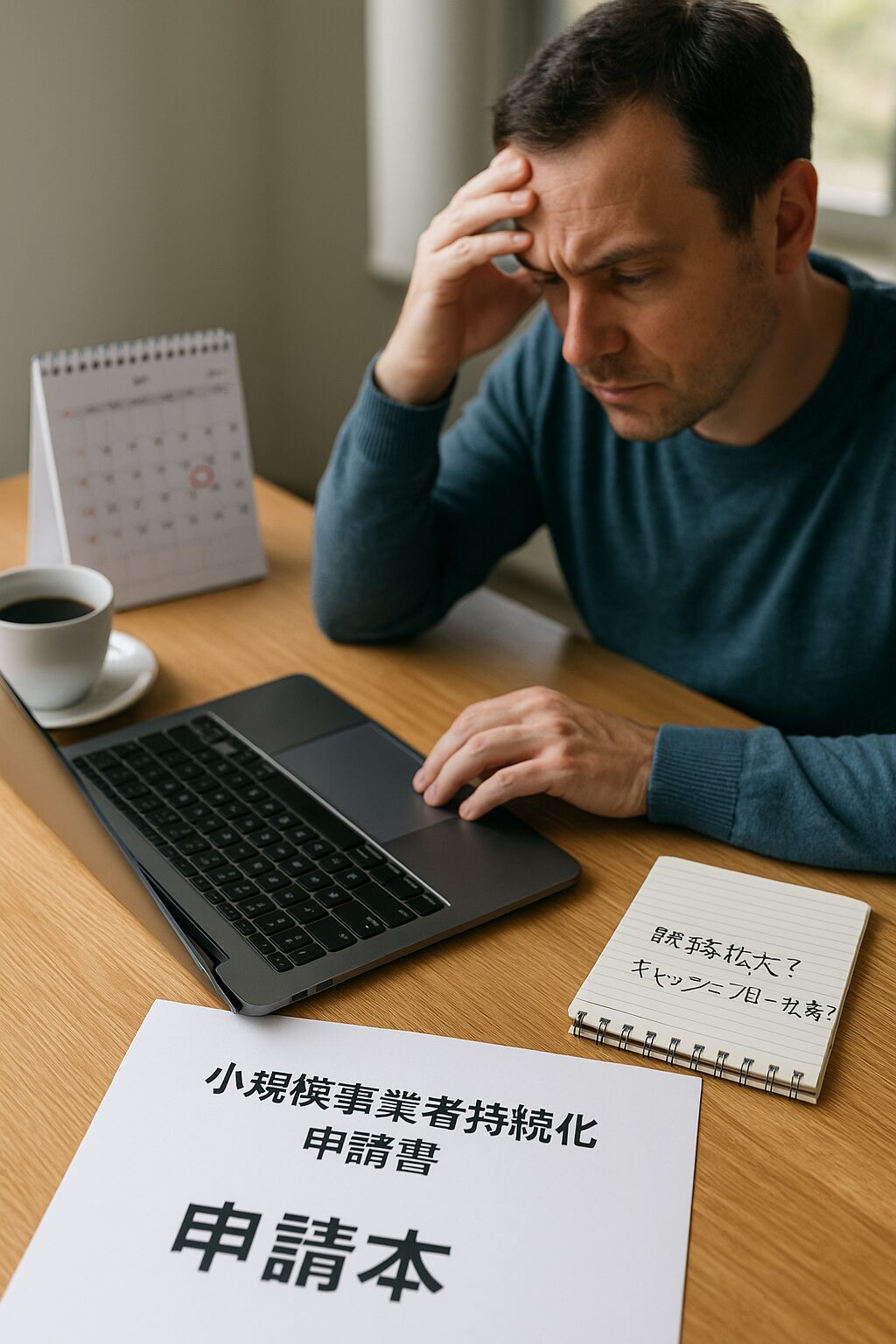

起業して間もない頃、資金繰りの悩みは常につきまといます。私も例に漏れず、創業後3期以内の小規模事業者としてキャッシュフローに頭を抱える日々でした。「販路拡大のために広告を打ちたいけど資金が足りない」「設備投資をしたいけど先立つものがない」・・・そんなジレンマを抱えつつ、なんとか経営安定化を図れないか模索していました。そこで出会ったのが 「小規模事業者持続化補助金(創業型)」 です。今回は、初めての補助金申請体験談として、この創業型補助金に挑戦したリアルな体験と学びをお伝えします。

起業直後の資金繰りの悩みと焦り

創業して最初の数年は、とにかくキャッシュフロー改善が大きな課題でした。売上が読めない中で毎月の支払い(仕入代金やテナント家賃、人件費など)が重くのしかかり、資金繰り表とにらめっこの日々です。特に販路拡大のためのマーケティング費用を捻出したくても、手元資金が乏しく思うように投資できないもどかしさがありました。

例えば、チラシを配布したりホームページを作ったりして集客したいと思っても、「本当に費用対効果があるだろうか」「資金が尽きたらどうしよう」という不安が勝ってしまい、なかなか踏み切れませんでした。このように創業期特有の資金繰りの悩みに直面し、「何か良い支援策はないか?」と日々情報収集をしていたのです。

そんな折に知ったのが**小規模事業者持続化補助金(創業型)**という制度でした。創業間もない事業者向けに資金面をサポートしてくれる補助金があると知り、「これだ!」と藁にもすがる思いで詳細を調べ始めました。

小規模事業者持続化補助金(創業型)とは?

小規模事業者持続化補助金(創業型)とは、創業後間もない小規模企業の販路開拓等の取り組みを支援するための補助金制度ですwith-b.co.jp。具体的には、自社で**経営計画書(事業計画書)**を策定し、商工会・商工会議所などからアドバイスを受けながら実施する販路拡大や業務効率化の取り組みに対して、経費の一部を国(中小企業庁など)が補助してくれるものです。

概要とメリット

この補助金の最大の魅力は、補助金額の大きさにあります。なんと経費の3分の2を補助してもらえ、補助上限額は200万円(条件によっては250万円)にも達しますnote.com。通常の「一般型」(通常枠)の持続化補助金では上限50万円程度ですから、それと比べても創業型は桁違いの手厚さですwith-b.co.jp。例えば100万円の広告宣伝プロジェクトを計画した場合、そのうち約66万円を補助金で賄える計算です。これは小規模事業者にとって非常に心強い数字でしょう。

さらに使い道も幅広く、広告費、機械設備の購入費、店舗の改装費、ホームページ制作費(一定の条件あり)など、多くの経費が補助対象になりますnote.com。私の場合、「売上拡大につながるなら」と以前から検討していた販路拡大施策(ホームページ強化とチラシ配布)にこの補助金を充てられないかと考えました。

もう一つのメリットは、専門家のサポートを受けながら計画策定ができる点です。申請には地元の商工会や商工会議所の支援(指導・助言)を受けることが要件となっており、創業したばかりで右も左も分からない立場でも計画を練りやすい仕組みになっていますwith-b.co.jp。実際、私も商工会議所の担当者に相談しながら事業計画書をブラッシュアップしていきました。小規模企業支援のプロからアドバイスをもらえるのは大変ありがたかったです。

対象者と申請条件

補助金の対象となる「小規模事業者」とは、業種ごとに定められた従業員数の範囲内の事業者を指しますwith-b.co.jp。具体的には商業・サービス業(宿泊業娯楽業除く)は従業員5人以下、製造業その他は20人以下といった規模の企業・個人事業主が該当しますwith-b.co.jp。そして創業型の場合は「創業後3年以内」であることが要件ですwith-b.co.jp。私自身、この時点で創業2年目だったため条件クリアでした。

加えて創業型特有の条件として、「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を市区町村から発行してもらう必要がありますhojyokinnomadoguchi.jp。これは自治体などが実施する創業支援セミナーや相談を受けるともらえる証明書です。この取得も必須条件ということで、私も急いで地元自治体の創業支援プログラムを受講し、証明書を発行してもらいました(このスケジュール調整が意外と大変でした…)。なお、この証明書が無いと**「事業開始前は対象外」**となり申請できないので注意が必要ですnote.com。

最後に、法人で申請する場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を、個人事業主で申請する場合は**開業届(税務署受付印があるもの)**を提出書類として用意する必要がありますhojyokinnomadoguchi.jp。これらは申請直前に取得・準備が必要な書類ですので、あらかじめ念頭に置いておくことが大切です。

初めての補助金申請 – 期待と不安、そして準備の苦労

初めて補助金に挑戦するにあたり、胸が高鳴る期待と同時に相当な不安もありました。「採択されたら資金繰りがぐっと楽になるかもしれない」「販路拡大のチャンスを掴めるかも」と夢が広がる一方、「書類の不備で落とされたらどうしよう」「時間をかけて準備して不採択だったら無駄になるのでは」といった心配も尽きませんでした。

特に大変だったのが申請準備のステップです。具体的な流れとしては、以下のようなものになります。

- 公募要領の熟読: まず募集要項(公募要領)を何度も読み込み、要件や提出書類、締切などを把握しました。初めて見る用語も多く、読み解くだけでも一苦労です。

- 商工会議所への相談: 次に地元商工会議所に連絡し、担当者と面談。事業計画の方向性や書き方のコツなどアドバイスをもらいました。「自社の強みをもっと盛り込みましょう」など具体的な指摘をもらえたのは助かりました。

- 事業計画書(経営計画書)の作成: 補助金申請の核となる書類がこの事業計画書です。補助金で何を実施し、どんな成果を目指すのかを文章と数値で示す必要があります。創業して日が浅い中で将来計画を描くのは難しく、市場分析や収支予測など頭を悩ませました。正直、何度も書き直しながら推敲を重ね、完成までに相当な時間を費やしています。

- 必要書類の準備: 先述の証明書や登記簿謄本・開業届などの必要書類を集めました。役所で取り寄せたりコピーを取ったりと、地味な作業ですが期限ギリギリになると焦るので早めに動きました。

- 申請書類一式の提出: 最終的に商工会議所の確認印をいただいた上で、締切日までに書類を郵送提出しました。ポストに投函した瞬間はなんとも言えない達成感と安堵感がありました。

事業計画書作成の壁と学び

中でも事業計画書の作成は最大の山場でした。普段なんとなく事業を回しているだけでは見えていなかった課題や数字と真剣に向き合う良い機会になりました。例えば、「今回の施策で1年後の売上を〇〇万円増やす」という具体的な目標を書き、それを裏付ける根拠(市場規模や自社の強み、販売戦略)を示す必要があります。また、資金調達として補助金以外に自己資金や融資も併せて投入する計画であることを示すなど、採択者の事例を調べては構成を真似し、自分なりに納得できる計画書に仕上げました。

苦労した分だけ得られた学びも大きかったです。一つは、「事業を客観視する視点」が養われたこと。事業計画書を書くには、自社の現状分析から始まり、強み弱み、そして将来展望まで論理立てて整理する必要があります。これを通じて自分のビジネスモデルを見直し、新たな発見もありました。もう一つは、「計画を数字で示す重要性」です。補助金に採択されるには計画の実現可能性や効果を審査員に伝えねばなりません。そのためには感覚ではなく数値計画が不可欠で、売上予測や費用対効果の試算などを詰めたことは、結果的に自社の経営戦略を練ることにもつながりました。

とはいえ、提出が終わるまでは常に不安との戦いでした。「本当にこれで大丈夫だろうか、もっと直すべき点があるのでは」と締切直前まで悩み続けたのも事実です。ですが、自分なりにやり切った計画書を提出したことで一歩前進できた気がします。

申請希望者への具体的アドバイス

初めて補助金申請に挑戦する方に向けて、私の経験から具体的なアドバイスをまとめます。同じ創業期の小規模事業者の参考になれば幸いです。

必要書類チェックリストを作ろう

申請には様々な書類が必要です。抜け漏れのないようチェックリストを作成しておきましょう。主な必要書類は以下のとおりです。

- 経営計画書(事業計画書) – 補助事業の内容や期待される効果をまとめたもの(指定の様式あり)。

- 補助事業計画申請書等の各種様式 – 公募要領に沿った所定の申請用紙一式。

- 特定創業支援等事業の支援を受けた証明書 – 創業型申請の要件。自治体が発行した証明書hojyokinnomadoguchi.jp。

- 会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書)または 開業届の写し – 法人は登記簿謄本(発行3か月以内)、個人事業主は税務署受付印付きの開業届が必要hojyokinnomadoguchi.jp。

- 直近の決算書や確定申告書の写し – 事業の財務状況を示す書類。創業間もない場合は直近の試算表など。

- 見積書やカタログ – 補助事業で購入・発注するものの金額や内容がわかる資料(複数業者からの見積取得が望ましい)。

上記は一例ですが、公募要領に記載の「提出書類一覧」を必ず確認し、自身の状況に応じて必要なものを揃えてください。一つでも欠けると受付すらしてもらえない可能性があるため注意しましょう。

スケジュールは余裕をもって計画的に

補助金申請は想像以上に時間がかかります。特に創業型の場合、先述の特定創業支援等事業の証明書取得に時間を要するケースがありますhojyokinnomadoguchi.jp。自治体によっては創業セミナーの受講や面談を経て発行までに数週間~1ヶ月程度かかることもあります。私も証明書の発行申請から受け取りまで約3週間を要しました。

そのため、締切から逆算したスケジュールを立て、早め早めの行動を心がけてください。以下に私が組んだおおまかなスケジュール例を示します。

- 公募開始~: 要項入手、必要要件の確認、証明書取得の段取り開始(創業支援の予約等)。

- 締切2ヶ月前: 事業計画書の骨子作成、商工会議所等へ初回相談。証明書の取得手続き着手。

- 締切1ヶ月前: 事業計画書のドラフト完成、必要書類の収集開始(登記簿・開業届、見積もり取得など)。商工会議所にも進捗を報告しフィードバックをもらう。

- 締切2週間前: 事業計画書を完成させ最終チェック。商工会議所に計画書内容を確認してもらい、支援機関確認書類(必要に応じて)に押印を依頼。

- 締切直前: 全書類を整え、漏れがないかチェックリストで再確認。期日までに提出(郵送の場合は消印有効か必着かも要確認)。

特に商工会・商工会議所との連携は重要です。担当者との面談日程調整も必要なので、時間には余裕を持ちましょう。ギリギリに駆け込んでも十分な支援を受けられない恐れがあります。私の場合、締切1ヶ月前にはドラフトを見てもらい、的確なアドバイスを反映してより良い計画書に仕上げることができました。

“加点ポイント”を意識した計画づくり

持続化補助金には審査における「加点」制度があります。通常の書面審査に加えて、国の重点政策に合致する取組など一定の要件を満たす場合に、評価点にボーナスが付与される仕組みですso-labo.co.jp。公募要領には「重点政策加点」と「政策加点」という項目が設定されており、それぞれから最大1つずつ、合計2つまで該当する加点項目を申請時に選択できますso-labo.co.jp。つまり、該当する加点項目があれば積極的に狙ったほうが有利ということです。

具体的な加点項目例としては、

- 賃上げ加点 – 従業員の賃金引上げに取り組む計画を立てている場合の加点(賃金引上げ枠への申請要件を満たすと加点対象)。

- 事業承継加点 – 高齢経営者からの事業承継(世代交代)を計画している場合の加点。

- 経営力向上計画加点 – 国から経営力向上計画の認定を受けている場合の加点。

- 事業環境変化加点 – ウクライナ情勢等に起因する原油価格高騰など外部環境の影響を大きく受けている事業者向け加点so-labo.co.jp。

- 創業・第二創業加点 – 創業枠とは別に、新規創業や第二創業に関する取組への加点(公募回によって有無あり)。

などがあります(※年度や公募回により変動する可能性がありますので最新要項を要確認)。私のケースでは従業員はまだいませんでしたが、将来的な雇用計画と賃金アップの意思を書き込むことで「賃上げ加点」を意識しました。また、事業計画の中に国の推進するデジタル化要素を取り入れるなど、自社が該当しそうな加点を一通りチェックして盛り込む努力をしました。結果的にこれがどの程度評価に影響したかは分かりませんが、審査員の視点を意識して計画を作るという意味でも加点項目を確認することは有益だと思います。

補助金はあくまで後払い、資金繰り計画も忘れずに

最後に忘れてはならないのが、補助金は後払いであるという点です。採択されたとしても、事業実施にかかった経費を一旦自分で全額立て替え、後から補助金分が支払われる仕組みですwith-b.co.jp。つまり、採択=すぐにお金がもらえるではありません。私も最初は「補助金で資金繰りが楽になる!」と期待していましたが、実際には一時的に立替資金を用意しなければならないため、融資など他の資金調達手段も組み合わせて乗り切る計画を立てました。

また、申請したからといって必ず採択される保証もありませんwith-b.co.jp。残念ながら落選という結果も十分ありえます。その場合でも事業自体は遂行できるよう、最悪補助金なしでもやる覚悟で資金繰りを考えておく必要があります。私も「万一ダメでもこの計画は実行しよう」と腹をくくり、融資の仮審査も並行して進めておきました。幸い採択の知らせを受けたときは本当に嬉しかったのですが、それでも補助金が入金されるまでの間は想定通り融資資金で事業を回すことになりました。

補助金は経営を安定化させる頼もしい支援策ですが、過信せず資金繰り計画は綿密に立てておきましょう。

おわりに:一緒にがんばりましょう!

以上、私の初めての補助金申請体験談と、これから挑戦する方へのアドバイスを綴りました。創業間もない時期に資金繰りで苦労するのは決して恥ずかしいことではありません。同じ悩みを持つ仲間は全国に大勢いますし、今回紹介したような小規模企業支援策を上手に活用することで道が開けることもあります。

実際に申請準備を進める中で、「自分の事業を見つめ直す良い機会になった」「計画を形にすることで今後のビジョンが明確になった」と感じる場面もありました。結果がどうであれ、挑戦した経験自体が今後の糧になるはずです。

もしこの記事を読んで「自分もやってみよう」と思った方がいたら、ぜひ一歩を踏み出してみてください。初めてのことで不安も大きいと思いますが、一緒にがんばりましょう!あなたの挑戦がうまくいくことを心から応援しています。

創業期の資金繰りと小規模事業者持続化補助金(創業型)初挑戦体験記

起業して間もない頃、資金繰りの悩みは常につきまといます。私も例に漏れず、創業後3期以内の小規模事業者としてキャッシュフローに頭を抱える日々でした。「販路拡大のために広告を打ちたいけど資金が足りない」「設備投資をしたいけど先立つものがない」・・・そんなジレンマを抱えつつ、なんとか経営安定化を図れないか模索していました。そこで出会ったのが 「小規模事業者持続化補助金(創業型)」 です。今回は、初めての補助金申請体験談として、この創業型補助金に挑戦したリアルな体験と学びをお伝えします。

【デスクで事業計画書を作成する起業家のイメージ写真】

▲キャッシュフローに悩みながらも事業計画書を作成し、補助金申請に挑む創業期の起業家(イメージ)

起業直後の資金繰りの悩みと焦り

創業して最初の数年は、とにかくキャッシュフロー改善が大きな課題でした。売上が読めない中で毎月の支払い(仕入代金やテナント家賃、人件費など)が重くのしかかり、資金繰り表とにらめっこの日々です。特に販路拡大のためのマーケティング費用を捻出したくても、手元資金が乏しく思うように投資できないもどかしさがありました。

例えば、チラシを配布したりホームページを作ったりして集客したいと思っても、「本当に費用対効果があるだろうか」「資金が尽きたらどうしよう」という不安が勝ってしまい、なかなか踏み切れませんでした。このように創業期特有の資金繰りの悩みに直面し、「何か良い支援策はないか?」と日々情報収集をしていたのです。

そんな折に知ったのが**小規模事業者持続化補助金(創業型)**という制度でした。創業間もない事業者向けに資金面をサポートしてくれる補助金があると知り、「これだ!」と藁にもすがる思いで詳細を調べ始めました。

小規模事業者持続化補助金(創業型)とは?

小規模事業者持続化補助金(創業型)とは、創業後間もない小規模企業の販路開拓等の取り組みを支援するための補助金制度ですwith-b.co.jp。具体的には、自社で**経営計画書(事業計画書)**を策定し、商工会・商工会議所などからアドバイスを受けながら実施する販路拡大や業務効率化の取り組みに対して、経費の一部を国(中小企業庁など)が補助してくれるものです。

概要とメリット

この補助金の最大の魅力は、補助金額の大きさにあります。なんと経費の3分の2を補助してもらえ、補助上限額は200万円(条件によっては250万円)にも達しますnote.com。通常の「一般型」(通常枠)の持続化補助金では上限50万円程度ですから、それと比べても創業型は桁違いの手厚さですwith-b.co.jp。例えば100万円の広告宣伝プロジェクトを計画した場合、そのうち約66万円を補助金で賄える計算です。これは小規模事業者にとって非常に心強い数字でしょう。

さらに使い道も幅広く、広告費、機械設備の購入費、店舗の改装費、ホームページ制作費(一定の条件あり)など、多くの経費が補助対象になりますnote.com。私の場合、「売上拡大につながるなら」と以前から検討していた販路拡大施策(ホームページ強化とチラシ配布)にこの補助金を充てられないかと考えました。

もう一つのメリットは、専門家のサポートを受けながら計画策定ができる点です。申請には地元の商工会や商工会議所の支援(指導・助言)を受けることが要件となっており、創業したばかりで右も左も分からない立場でも計画を練りやすい仕組みになっていますwith-b.co.jp。実際、私も商工会議所の担当者に相談しながら事業計画書をブラッシュアップしていきました。小規模企業支援のプロからアドバイスをもらえるのは大変ありがたかったです。

対象者と申請条件

補助金の対象となる「小規模事業者」とは、業種ごとに定められた従業員数の範囲内の事業者を指しますwith-b.co.jp。具体的には商業・サービス業(宿泊業娯楽業除く)は従業員5人以下、製造業その他は20人以下といった規模の企業・個人事業主が該当しますwith-b.co.jp。そして創業型の場合は「創業後3年以内」であることが要件ですwith-b.co.jp。私自身、この時点で創業2年目だったため条件クリアでした。

加えて創業型特有の条件として、「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を市区町村から発行してもらう必要がありますhojyokinnomadoguchi.jp。これは自治体などが実施する創業支援セミナーや相談を受けるともらえる証明書です。この取得も必須条件ということで、私も急いで地元自治体の創業支援プログラムを受講し、証明書を発行してもらいました(このスケジュール調整が意外と大変でした…)。なお、この証明書が無いと**「事業開始前は対象外」**となり申請できないので注意が必要ですnote.com。

最後に、法人で申請する場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を、個人事業主で申請する場合は**開業届(税務署受付印があるもの)**を提出書類として用意する必要がありますhojyokinnomadoguchi.jp。これらは申請直前に取得・準備が必要な書類ですので、あらかじめ念頭に置いておくことが大切です。

初めての補助金申請 – 期待と不安、そして準備の苦労

初めて補助金に挑戦するにあたり、胸が高鳴る期待と同時に相当な不安もありました。「採択されたら資金繰りがぐっと楽になるかもしれない」「販路拡大のチャンスを掴めるかも」と夢が広がる一方、「書類の不備で落とされたらどうしよう」「時間をかけて準備して不採択だったら無駄になるのでは」といった心配も尽きませんでした。

特に大変だったのが申請準備のステップです。具体的な流れとしては、以下のようなものになります。

- 公募要領の熟読: まず募集要項(公募要領)を何度も読み込み、要件や提出書類、締切などを把握しました。初めて見る用語も多く、読み解くだけでも一苦労です。

- 商工会議所への相談: 次に地元商工会議所に連絡し、担当者と面談。事業計画の方向性や書き方のコツなどアドバイスをもらいました。「自社の強みをもっと盛り込みましょう」など具体的な指摘をもらえたのは助かりました。

- 事業計画書(経営計画書)の作成: 補助金申請の核となる書類がこの事業計画書です。補助金で何を実施し、どんな成果を目指すのかを文章と数値で示す必要があります。創業して日が浅い中で将来計画を描くのは難しく、市場分析や収支予測など頭を悩ませました。正直、何度も書き直しながら推敲を重ね、完成までに相当な時間を費やしています。

- 必要書類の準備: 先述の証明書や登記簿謄本・開業届などの必要書類を集めました。役所で取り寄せたりコピーを取ったりと、地味な作業ですが期限ギリギリになると焦るので早めに動きました。

- 申請書類一式の提出: 最終的に商工会議所の確認印をいただいた上で、締切日までに書類を郵送提出しました。ポストに投函した瞬間はなんとも言えない達成感と安堵感がありました。

事業計画書作成の壁と学び

中でも事業計画書の作成は最大の山場でした。普段なんとなく事業を回しているだけでは見えていなかった課題や数字と真剣に向き合う良い機会になりました。例えば、「今回の施策で1年後の売上を〇〇万円増やす」という具体的な目標を書き、それを裏付ける根拠(市場規模や自社の強み、販売戦略)を示す必要があります。また、資金調達として補助金以外に自己資金や融資も併せて投入する計画であることを示すなど、採択者の事例を調べては構成を真似し、自分なりに納得できる計画書に仕上げました。

苦労した分だけ得られた学びも大きかったです。一つは、「事業を客観視する視点」が養われたこと。事業計画書を書くには、自社の現状分析から始まり、強み弱み、そして将来展望まで論理立てて整理する必要があります。これを通じて自分のビジネスモデルを見直し、新たな発見もありました。もう一つは、「計画を数字で示す重要性」です。補助金に採択されるには計画の実現可能性や効果を審査員に伝えねばなりません。そのためには感覚ではなく数値計画が不可欠で、売上予測や費用対効果の試算などを詰めたことは、結果的に自社の経営戦略を練ることにもつながりました。

とはいえ、提出が終わるまでは常に不安との戦いでした。「本当にこれで大丈夫だろうか、もっと直すべき点があるのでは」と締切直前まで悩み続けたのも事実です。ですが、自分なりにやり切った計画書を提出したことで一歩前進できた気がします。

申請希望者への具体的アドバイス

初めて補助金申請に挑戦する方に向けて、私の経験から具体的なアドバイスをまとめます。同じ創業期の小規模事業者の参考になれば幸いです。

必要書類チェックリストを作ろう

申請には様々な書類が必要です。抜け漏れのないようチェックリストを作成しておきましょう。主な必要書類は以下のとおりです。

- 経営計画書(事業計画書) – 補助事業の内容や期待される効果をまとめたもの(指定の様式あり)。

- 補助事業計画申請書等の各種様式 – 公募要領に沿った所定の申請用紙一式。

- 特定創業支援等事業の支援を受けた証明書 – 創業型申請の要件。自治体が発行した証明書hojyokinnomadoguchi.jp。

- 会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書)または 開業届の写し – 法人は登記簿謄本(発行3か月以内)、個人事業主は税務署受付印付きの開業届が必要hojyokinnomadoguchi.jp。

- 直近の決算書や確定申告書の写し – 事業の財務状況を示す書類。創業間もない場合は直近の試算表など。

- 見積書やカタログ – 補助事業で購入・発注するものの金額や内容がわかる資料(複数業者からの見積取得が望ましい)。

上記は一例ですが、公募要領に記載の「提出書類一覧」を必ず確認し、自身の状況に応じて必要なものを揃えてください。一つでも欠けると受付すらしてもらえない可能性があるため注意しましょう。

スケジュールは余裕をもって計画的に

補助金申請は想像以上に時間がかかります。特に創業型の場合、先述の特定創業支援等事業の証明書取得に時間を要するケースがありますhojyokinnomadoguchi.jp。自治体によっては創業セミナーの受講や面談を経て発行までに数週間~1ヶ月程度かかることもあります。私も証明書の発行申請から受け取りまで約3週間を要しました。

そのため、締切から逆算したスケジュールを立て、早め早めの行動を心がけてください。以下に私が組んだおおまかなスケジュール例を示します。

- 公募開始~: 要項入手、必要要件の確認、証明書取得の段取り開始(創業支援の予約等)。

- 締切2ヶ月前: 事業計画書の骨子作成、商工会議所等へ初回相談。証明書の取得手続き着手。

- 締切1ヶ月前: 事業計画書のドラフト完成、必要書類の収集開始(登記簿・開業届、見積もり取得など)。商工会議所にも進捗を報告しフィードバックをもらう。

- 締切2週間前: 事業計画書を完成させ最終チェック。商工会議所に計画書内容を確認してもらい、支援機関確認書類(必要に応じて)に押印を依頼。

- 締切直前: 全書類を整え、漏れがないかチェックリストで再確認。期日までに提出(郵送の場合は消印有効か必着かも要確認)。

特に商工会・商工会議所との連携は重要です。担当者との面談日程調整も必要なので、時間には余裕を持ちましょう。ギリギリに駆け込んでも十分な支援を受けられない恐れがあります。私の場合、締切1ヶ月前にはドラフトを見てもらい、的確なアドバイスを反映してより良い計画書に仕上げることができました。

“加点ポイント”を意識した計画づくり

持続化補助金には審査における「加点」制度があります。通常の書面審査に加えて、国の重点政策に合致する取組など一定の要件を満たす場合に、評価点にボーナスが付与される仕組みですso-labo.co.jp。公募要領には「重点政策加点」と「政策加点」という項目が設定されており、それぞれから最大1つずつ、合計2つまで該当する加点項目を申請時に選択できますso-labo.co.jp。つまり、該当する加点項目があれば積極的に狙ったほうが有利ということです。

具体的な加点項目例としては、

- 賃上げ加点 – 従業員の賃金引上げに取り組む計画を立てている場合の加点(賃金引上げ枠への申請要件を満たすと加点対象)。

- 事業承継加点 – 高齢経営者からの事業承継(世代交代)を計画している場合の加点。

- 経営力向上計画加点 – 国から経営力向上計画の認定を受けている場合の加点。

- 事業環境変化加点 – ウクライナ情勢等に起因する原油価格高騰など外部環境の影響を大きく受けている事業者向け加点so-labo.co.jp。

- 創業・第二創業加点 – 創業枠とは別に、新規創業や第二創業に関する取組への加点(公募回によって有無あり)。

などがあります(※年度や公募回により変動する可能性がありますので最新要項を要確認)。私のケースでは従業員はまだいませんでしたが、将来的な雇用計画と賃金アップの意思を書き込むことで「賃上げ加点」を意識しました。また、事業計画の中に国の推進するデジタル化要素を取り入れるなど、自社が該当しそうな加点を一通りチェックして盛り込む努力をしました。結果的にこれがどの程度評価に影響したかは分かりませんが、審査員の視点を意識して計画を作るという意味でも加点項目を確認することは有益だと思います。

補助金はあくまで後払い、資金繰り計画も忘れずに

最後に忘れてはならないのが、補助金は後払いであるという点です。採択されたとしても、事業実施にかかった経費を一旦自分で全額立て替え、後から補助金分が支払われる仕組みですwith-b.co.jp。つまり、採択=すぐにお金がもらえるではありません。私も最初は「補助金で資金繰りが楽になる!」と期待していましたが、実際には一時的に立替資金を用意しなければならないため、融資など他の資金調達手段も組み合わせて乗り切る計画を立てました。

また、申請したからといって必ず採択される保証もありませんwith-b.co.jp。残念ながら落選という結果も十分ありえます。その場合でも事業自体は遂行できるよう、最悪補助金なしでもやる覚悟で資金繰りを考えておく必要があります。私も「万一ダメでもこの計画は実行しよう」と腹をくくり、融資の仮審査も並行して進めておきました。幸い採択の知らせを受けたときは本当に嬉しかったのですが、それでも補助金が入金されるまでの間は想定通り融資資金で事業を回すことになりました。

補助金は経営を安定化させる頼もしい支援策ですが、過信せず資金繰り計画は綿密に立てておきましょう。

おわりに:一緒にがんばりましょう!

以上、私の初めての補助金申請体験談と、これから挑戦する方へのアドバイスを綴りました。創業間もない時期に資金繰りで苦労するのは決して恥ずかしいことではありません。同じ悩みを持つ仲間は全国に大勢いますし、今回紹介したような小規模企業支援策を上手に活用することで道が開けることもあります。

実際に申請準備を進める中で、「自分の事業を見つめ直す良い機会になった」「計画を形にすることで今後のビジョンが明確になった」と感じる場面もありました。結果がどうであれ、挑戦した経験自体が今後の糧になるはずです。

もしこの記事を読んで「自分もやってみよう」と思った方がいたら、ぜひ一歩を踏み出してみてください。初めてのことで不安も大きいと思いますが、一緒にがんばりましょう!あなたの挑戦がうまくいくことを心から応援しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=20027117&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3994%2F9784426123994.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21471902&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6498%2F9784297146498_1_43.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)