昨日の金(ゴールド)暴落劇 ― 何が起こったのか、そして今後の見通し

はじめに

昨日、世界の貴金属市場で大きなニュースがありました。多くの投資家が「安全資産」と位置づける Gold(金)の価格が急落しました。

その規模・速度ともに、ここ数年にないほどの衝撃的な動きとなっています。

この記事では、なぜこの暴落が起きたのか、背景と要因を深掘りし、今後の展望も整理してみます。投資に関心のある方、金を保有・検討している方に向けて「整理ノート」のようにお読みいただければと思います。

セクション1:昨日何が起こったのか?

価格の動き

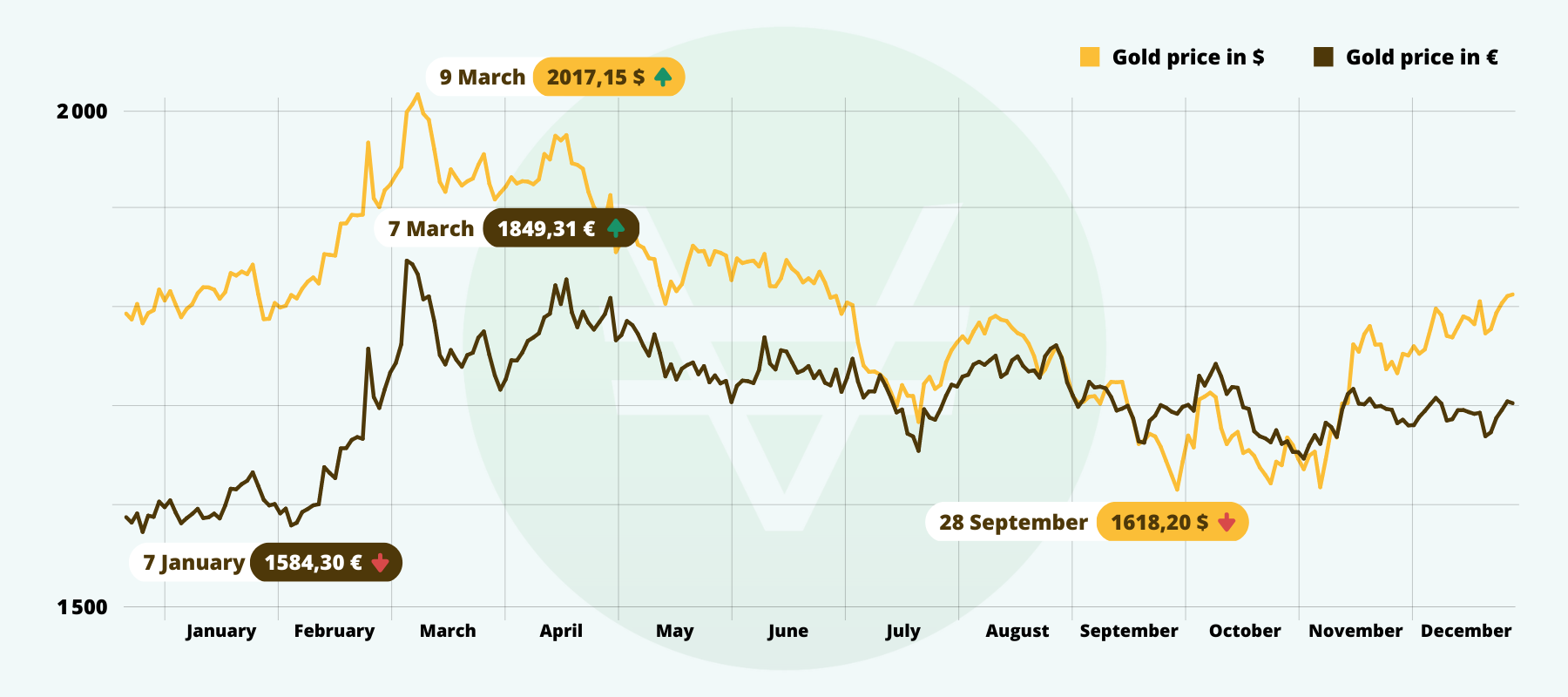

– 金価格は、直近の高値をつけた直後に、1日で約5%以上の下落を記録しました。 The Economic Times+3Reuters+3AP News+3

– 例えば、1 トロイオンスあたり約US$4,374といった記録的水準から、翌日にはUS$4,100台あたりまで落ち込んでいます。 AP News+2Yahoo!ファイナンス+2

– 市場で「5 年ぶり/12 年ぶりの急落」という表現も出ており、ただの調整ではなく、かなりのインパクトを伴った動きと捉えられています。 Reuters+2ウォール・ストリート・ジャーナル+2

主な引き金・トリガー

この暴落を引き起こした背景には、複数の要因が同時に作用しています。代表的なものを以下に整理します。

- 利益確定売り

金価格は今年に入り急上昇しており、多くの投資家がある水準で「ひとまず売ろう」という動きを取ったことが、流れの転換を加速させたと見られています。 CBSニュース+1 - 米ドルの強さ/金利動向

通常、金はインフレや通貨劣化の懸念があると買われる「安全資産」ですが、ドルが強くなったり、金利が上昇したりするとコスト・機会費用が増え、金の魅力が低下します。実際、ドルの強化要因が指摘されています。 The Economic Times+2The Economic Times+2 - テクニカルな過熱感/市場の“待った”サイン

複数のアナリストが、「金は上昇しすぎていた」「買われすぎ(オーバーボート)状態だった」という見方を示しています。つまり、上昇の反動・修正という局面が来てもおかしくない状況だったということです。 Business Insider+1 - 地政学リスク/経済不確実性の改善期待

金が買われる背景には、インフレ懸念、財政赤字拡大、地政学リスクなどがありますが、最近の市場では「もしかすると懸念が和らぐのでは?」という期待や見直しも出ており、これが逆に金買いを手控えさせたとも言われています。 ABC News+1

セクション2:なぜ「安全資産の金」がここまで急落したのか?背景を深掘り

金の“役割”と今回のズレ

長年、金は「インフレ対策」「通貨不安の避難先」「財政・地政学リスクの保険」としてのポジションをもってきました。 ブルームバーグ

しかし、今回の急落はその“伝統的な役割”とのズレが浮き彫りになったとも言えます:

- 金利の低下が期待されていた局面が、むしろ金利水準が高止まりもしくは米ドルが強まる局面に変化していた。

- 投資家が “安心だから持っておこう” という態度から “ここで一旦利確しておこう” に変わった。

- 市場全体が “金=安心” という図式を一旦見直しており、他のリスク資産(株式、暗号資産など)との相関がこれまでとは変化している兆し。 ファイナンス・マグネイツ+1

過熱と修正の構図

特に注目すべきは「過熱」から「調整(修正)」へという流れです。

- 金価格はここ数ヶ月で急上昇しており、上昇スピード・上昇幅ともに異例とも言える水準でした。 Business Insider+1

- 市場で「上がりすぎ」という声が出ていた中で、一旦冷却のための“売り圧”が入った。

- この段階での売りが引き金となって、短期的な連鎖的売り(ショートカバー、レバレッジの解消など)につながった可能性があります。 フォーブス

心理/資金の流れの転換

市場心理の変化も大きな要素です。例えば:

- 安全資産としての金を買う流れが強かった中で「もう上がったから次行こう」というムードへ。

- 金のETFや金鉱株/金鉱業者の動きも注目され、短期の利益確定が入りやすかった。 アフリカンフィナンシャルレビュー+1

- 金のような「安心」資産でも、期待先行で買われすぎると反動が出るという“マーケットの常識”が改めて顔を出しました。

セクション3:今回の暴落、どこまで続く?今後の見通し

短期視点:注意すべきポイント

- “調整”という言葉通り、今後数日〜数週間は一時的な戻り売り・レンジ相場に入る可能性があります。

- サポートとして注目される水準(例えば$4,000前後/日本円換算で金価格の心理的節目あたり)を割り込むかどうかが鍵。

- ただし、急落したからといってすぐに反発するとは限らず、次の材料待ちの状態になることも想定されます。

- 特に、米国の経済指標(インフレ、失業率、GDP)・中央銀行の動き(利上げ・利下げ観測)・ドルの動向には目を配る必要があります。

中長期視点:依然として支持要因あり

- 今回の下落が「金の時代終焉」を意味するわけではなく、むしろ上昇前の“息切れ・調整”という見方も多くあります。例えば、世界的な財政赤字、地政学的不透明性、インフレ懸念などは依然として金を支える要因です。 Business Insider

- アナリストの中には、金が再び$4,700~$5,000の水準を目指すという予想も出ています。特に中長期での価格上昇を視野に入れている人もいます。 The Economic Times

- 加えて、金鉱山の生産制限やリサイクル供給量の限界など「物理的な供給面」のタイト化も、価格を下支えしうる要因として挙げられています。

シナリオ別見通し

以下、3つの主要シナリオを考えてみましょう。

| シナリオ | 起こり得る出来事 | 金価格への影響 |

|---|---|---|

| A. 調整終了・反発開始 | 経済指標悪化・地政学リスク再燃・ドル弱化 | 金価格が再び上昇トレンドへ転じる可能性あり |

| B. 中立レンジ | 経済指標改善・ドルや市場全体が安定・リスクオフ縮小 | 金価格は横ばい~やや下向き。投資妙味は抑制される |

| C. さらなる下押し | ドル強化・利上げ観測強まる・リスクオン資産優勢 | 金価格の下落が数週間続く可能性もある |

現在のところ、私自身としては 「A と B の間」 の展開を想定しています。つまり、短期的な下振れリスクはあるものの、中長期的には再び金が注目されるタイミングが来る、という見方です。

セクション4:日本から見た視点・注意点

円換算・国内貴金属価格への影響

日本で「金を買っていた」「買いたい」と考えていた方にとって、米ドル建てでの下落だけでなく、為替(ドル/円)の動きも影響します。ドル安/円高になると、日本円ベースでの金価格下落がさらに加速することがあります。

逆に、ドル高/円安のシナリオでは、円換算で価格が下がりにくいということもあります。為替の目線も併せてチェックが必要です。

「安心=金」という神話の再検証

一般に「金=絶対安全」というイメージがありますが、今回のように短期で大きく動くこともあります。つまり、「安全資産だから安心」ではなく「リスク分散先・ポートフォリオ構成の一要素として」の認識が重要です。

実物保有 vs 紙の金(ETFなど)

日本国内の個人投資家が金を保有する場合、実物(金地金・金貨)か、金に連動する金融商品かで状況が異なります。

- 実物:保管コスト、売買コスト、流動性などに注意。価格下落時の「持ってて良かった」という安心感が薄まることも。

- 金関連金融商品:レバレッジ、運用コスト、価格変動のタイミングなどにより、想定外の動きをすることもあります。

今回のような暴落を機に、保有目的・期間・リスク許容度をもう一度見直す良いきっかけです。

セクション5:これから金をどう捉えるか?実践的アドバイス

チェックすべき指標・ニュース

- 米国のインフレ指標(CPI、PPI)および失業率。

- 米ドルインデックス(DXY)の動き。ドル安/ドル高は金に直結。

- 中央銀行(特に Federal Reserve )の利上げ・利下げ観測。

- 地政学リスク・財政赤字・世界経済の不透明性。金はリスクオフ時の逃避先。

- 金鉱株や金ETFの資金流入・流出動向。需給サイドの変化。

ポートフォリオ上の位置づけを再考

- 金を「主役」ではなく「保険」的な立ち位置へ。全資産の中で占める割合を適切に。

- 今回のような急落も見越して、「どれだけの下げを許容できるか」を設定。

- 必要なら、下げた局面を“買増し機会”として捉える戦略も。ただし「下げ止まりの保証なし」を前提に。

現在の戦略案

- 金価格が$4,000あたり、もしくは円換算での心理的節目に近づいたら、少額ずつ「分散買い」を検討。

- それ以前に、金の保有目的(インフレヘッジ、地政学リスク対策、資産保全など)を改めて明確化。

- 過剰な期待(「金だけで安心」「金は上がり続ける」)を持たず、市場の変化に応じて柔軟に。

セクション6:まとめ

昨日の金価格急落は、決して単一の原因によるものではなく、「急上昇後の利益確定売り」「ドル/金利の逆風」「市場の過熱感」「地政学・経済リスクの一時的な和らぎ期待」が複合的に絡み合って起きたものです。

ただし、これが「金の時代の終わり」ではなく、むしろ「調整・再出発の局面」になり得るという見方も強いです。

日本から見た場合も、為替・保有形態・投資目的を再確認する良い機会となったはずです。

投資というのは「油断できないゲーム」です。昨日起こったことを教訓に、冷静に・長期視野をもって資産を見つめ直すことが大切だと思います。

最後に

投資は自己責任です。

本記事は情報提供を目的としており、投資判断を促すものではありません。資産を守るためにも、ご自身のリスク許容度・投資目的を十分に考慮し、必要ならば専門家の助言を得たうえで判断をしてください。

どうか賢明な投資を。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d90846b.92eaf452.4d90846c.36f5803f/?me_id=1435335&item_id=10001173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftanoshiss%2Fcabinet%2F12358028%2F31456867_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)