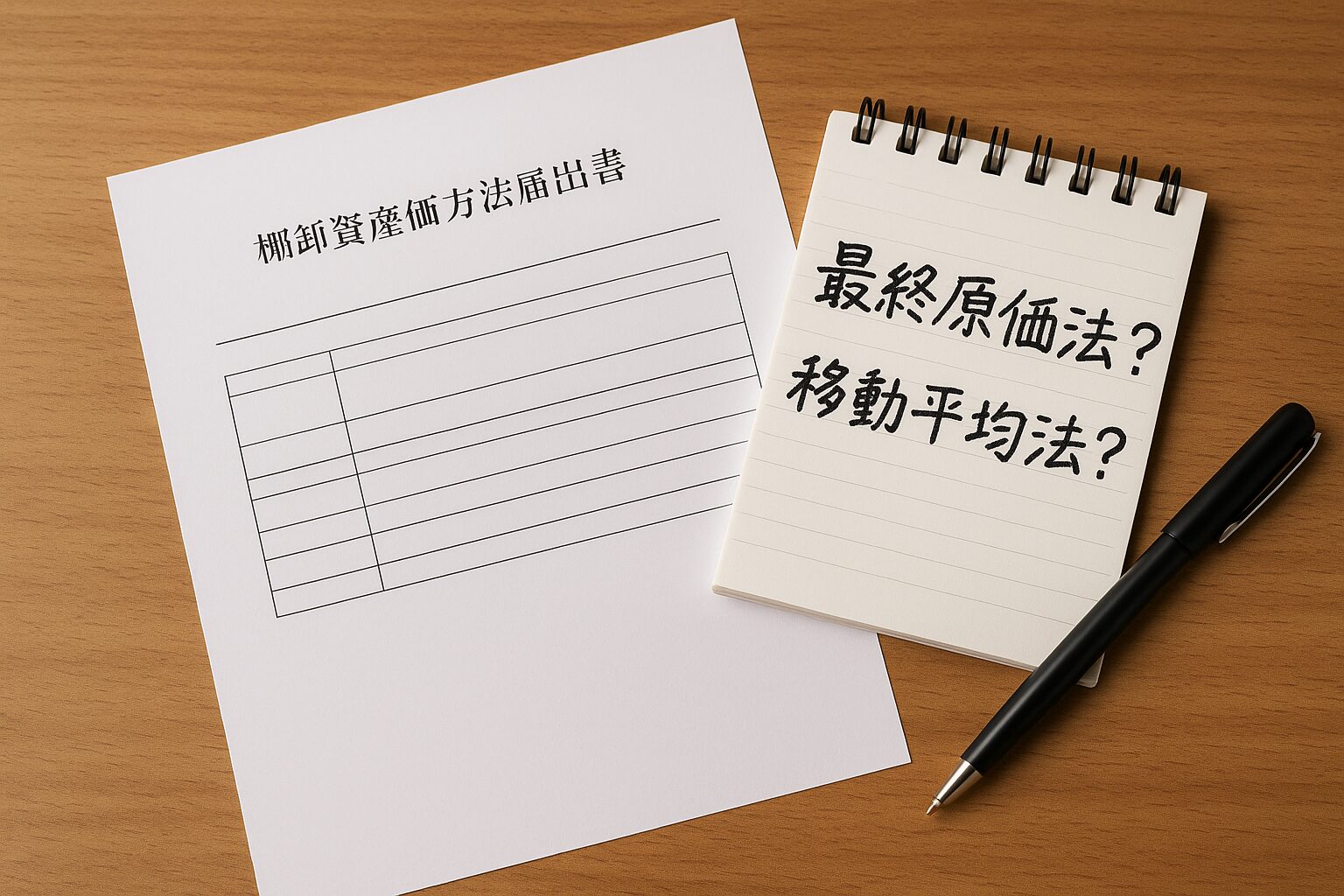

起業3ヶ月目、小売業の棚卸資産評価方法をどう選ぶ?私が最終原価法を選んだ理由

起業して3ヶ月目、小売業の私にとって思いもよらない壁が立ちはだかりました。それは「棚卸資産評価方法の届出」を税務署に提出することです。会社設立から最初の決算期に向けて、この税務手続きを怠ると自動的に最終仕入原価法が適用されてしまうと知り、焦りましたweb.casio.jp。棚卸資産の評価方法は法人の在庫管理や利益計算にも影響する重要事項。ここでは、私が検討した評価方法(移動平均法など)と、最終的に最終原価法を選びe-Taxで電子申請した体験談をお話しします。小売業の棚卸資産(いわゆる在庫)の管理に悩む方々へ、少しでも参考になれば幸いです。

棚卸資産評価方法の届出とは?(起業3ヶ月でやってくる壁)

起業して間もない頃、売上を伸ばすことばかり考えていた私ですが、法人税務の世界では早くも重要な届出が待っていました。それが「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出です。これは法人が棚卸資産(商品の在庫)をどの方法で評価するか税務署に知らせる手続きで、会社設立後 3ヶ月以内もしくは最初の確定申告期限までに提出する必要があります。もし評価方法選びの届出をしないと、税法上は自動的に最終仕入原価法が適用される仕組みですweb.casio.jp。つまり何もしなければデフォルトで最終原価法になるため、「まあ放っておいても平気かな?」とも思えます。しかし、評価方法によって在庫の金額や利益計算が変わり、棚卸資産管理や利益の見え方にも影響を及ぼすため、できれば自社に合った方法を選んでおきたいところです。

私の場合、「届出をしなくても自動で最終原価法になる」と知りつつも、一度は自分で他の方法も含め検討してみることにしました。起業3ヶ月目でまだ手探り状態でしたが、後から「やっぱり別の方法にすれば良かった…」と後悔しないようにしたかったのです。では具体的にどんな方法があり、何に悩んだのかをお話しします。

一度は移動平均法も検討。その理由は?

検討した中で有力候補だったのが移動平均法です。移動平均法は在庫を仕入れるたびに平均単価を計算し直して、常に最新の平均仕入れ価格で在庫評価する方法ですkigyoujitsumu.com。私は当初、この方法が価格変動にも柔軟に対応できる点に魅力を感じました。一般的に、商品価格の変動が激しい場合には、移動平均法でコストを平準化すると在庫評価が安定すると言われていますfrappe.io。実際、仕入れ価格が上がったり下がったりする商品でも、平均コストなら極端な評価額のブレを抑えられます。これは在庫回転率や売上総利益の管理にも役立つだろうと考え、「ウチの小売業にも向いているかも!」と期待しました。

もう一つ、移動平均法を検討した理由は、帳簿上在庫の実態に近い原価を常に反映できる点です。仕入れのたびに原価が再計算されるため、販売した商品の原価も直近の仕入価格に近い値になります。その結果、「売ったらいくら儲かったか」が感覚的に掴みやすく、棚卸資産管理と利益管理を一体で考えやすくなるメリットがあると感じました。特に私の扱う商品は季節によって仕入値が上下する傾向があったため、その変動を平均化できるのは魅力的でした。

しかし一方で、移動平均法には課題もありました。仕入の度に平均単価を再計算するため、手作業だと計算が煩雑になりがちですkigyoujitsumu.com。私の店舗はまだ規模が小さいとはいえ、商品数がそれなりにある中で都度計算ミスが起きないよう注意するのは負担になります。また会計ソフトによっては設定が必要だったり、後で在庫数の修正が発生すると再計算が面倒という話も耳にしました。「果たして自分一人でそこまで細かく管理できるか?」と不安になり、ここは現実的な選択を冷静に考えることにしました。

最終原価法を選択!シンプルさと小規模運営の気楽さが決め手

さんざん悩んだ末、結局私は最終原価法を選ぶことにしました。最終原価法(正式には最終仕入原価法)とは、期末時点の在庫を最後に仕入れた時の単価で評価する方法ですkigyoujitsumu.com。在庫の数さえ数えれば、あとは一番新しい仕入価格を掛けるだけなので計算がとても簡単です。このシンプルさは、小規模な私の店舗には大きな魅力でした。実際、在庫管理に割ける人手も時間も限られている中で、複雑な計算ルールを運用し続けるのは難しいです。その点、最終原価法なら日々の帳簿付けも単純で済み、「まず事業に専念したい」という創業間もない状況にはピッタリだと感じました。

もちろんデメリットも理解しています。直近の仕入値だけで在庫評価するため、価格が大きく変動している場合には実際の平均取得単価とのズレが大きくなり得ますkigyoujitsumu.com。例えば、期末直前にたまたま安く仕入れた場合、在庫評価額が低く計上されて利益が大きめに出てしまう可能性があります。逆に直前の仕入れ価格が他より高ければ、在庫評価額が割高になり利益が抑えられるかもしれません。私はこの点も踏まえ、「ウチくらいの規模と商品構成なら、そのブレも許容範囲かな。むしろ保守的に評価できて安全かも」と判断しました。幸い、創業当初の在庫数も多くなかったため、多少のズレより管理の簡便さを優先しようと思えたのです。

さらに背中を押した理由として、最終原価法が中小企業で広く採用されている現状もありました。実はこの方法、企業会計基準では公認されていない特殊な方法なのですが、その分「上場企業などを除く中小企業では多く使われている」と言われていますkigyoujitsumu.com。つまり私と同じような小売の小規模事業者にとっては 定番 とも言えるわけです。「みんな結構使ってるなら安心かな」と思えたのは正直なところです。実務上も、後から評価方法を変えるのは手間がかかりますし(税務署への届出期限も過ぎてしまいます)、まずはシンプルで無理のない方法でスタートするのが得策だろうと考えました。

e-Taxで届出を電子申請!初心者なりに感じた難しさとコツ

評価方法を最終原価法に決めたら、次はいよいよ税務署への届出です。私は紙ではなくe-Tax電子申請で提出してみることにしました。理由は、税務署に出向く時間を節約したかったのと、どうせ将来も確定申告などでe-Taxを使うなら今のうちに慣れておこうと思ったからです。とはいえ、実はこの時が法人として初めてのe-Tax利用。正直かなり手探り状態で、いくつか難しさも感じました。

まずe-Taxの画面でどこからこの届出を出せるのか探すのに時間がかかりました。確定申告書の提出画面はすぐ見つかるのですが、申請・届出のメニューから該当の「棚卸資産評価方法の届出書」を探し出す必要があり、初見では迷いやすいです。私の場合、事前に国税庁サイトから届出書様式(PDF)をダウンロードし、パソコンで記入しておきましたweb.casio.jp。そしてe-Tax上で添付書類としてそのPDFファイルをアップロードする形で申請を完了しました。ポイントは、法人番号や会社名など基本情報をPDFにきちんと入力しておくことと、添付送信時にファイル形式・サイズの指定に注意することです。私は最初PDFの署名機能の使い方に戸惑いましたが、e-TaxではPDFに直接電子署名しなくても、送信自体にマイナンバーカード等の認証を使うので問題ありませんでした。何度か画面の案内に従っていけば無事に申請完了のメッセージが出るはずです。

利用してみて感じたコツとしては、事前準備と余裕を持った行動です。e-Taxの操作に不慣れな場合、時間に余裕をもって取り組むことで落ち着いて対処できます。また不明点があれば国税庁のe-Taxヘルプや先輩事業者のブログ情報も参考になります。私も実際、「これでちゃんと送信できているのかな?」と不安になりつつも、送信後に受信通知メールと受信番号が発行されたことで一安心しました。初めての法人税務の電子手続きということで身構えましたが、やってみれば意外とシンプルだったというのが率直な感想です。

小売業者にとって棚卸資産評価方法選びのポイント

最後に、私なりに考えた棚卸資産評価方法選びのポイントをまとめます。小売業で起業したての方はぜひ参考にしてください。

- 事業規模と在庫量を考慮する: まず自社の規模や扱う商品の種類・在庫量を見極めましょう。大規模で品目が多い場合は精緻な方法が必要かもしれませんが、小規模なら無理なく回せるシンプルな方法も選択肢です。自社の在庫管理能力に合った方法を選ぶことが大切です。

- 価格変動への対応力: 商品の仕入れ価格が変動しやすいかどうかも判断材料です。価格変動が激しい商品を扱うなら、移動平均法などでコストを平準化するメリットが高いでしょう。逆に価格が安定しているか、多少の変動は気にしないなら最終原価法でも大きな問題はないかもしれません。

- 運用の手間とミスのリスク: 複雑な評価方法ほど管理の手間やミスのリスクが増えます。人手やITシステムに余裕がない場合、シンプルな方法で確実に運用する方が結果的に効率的です。私自身、最終原価法に決めたのは「自分一人でもミスなく続けられそう」と思えたからでした。

- 税務上の届出期限を守る: 評価方法は一度決めたら簡単に変更できないため、起業直後の評価方法選びが肝心です。提出期限までに決められないと自動的に最終原価法になりますがweb.casio.jp、逆に言えば最終原価法以外を選びたいなら必ず期限内に届出をしましょう。忘れがちな税務手続きなので、自分でスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。

- 専門家への相談も有効: 迷ったときは税理士や先輩事業主に相談するのも良いでしょう。それぞれの評価方法のメリット・デメリットを踏まえてアドバイスしてくれるはずです。私も最終決定前に知り合いの税理士さんに確認しましたが、「小さいうちは無理しなくていいよ」と背中を押してもらえました。専門家の意見は心強いですよね。

以上が、私の体験に基づく棚卸資産評価方法選びのポイントです。創業直後は覚えることや初めての手続きが山盛りですが、一つ一つクリアしていけば大丈夫です。在庫管理の方法は事業の土台にも関わるので、ぜひご自身のビジネスに合ったやり方を見つけてみてください。そして届出を済ませた後は、晴れて事業に集中できます。私も最終原価法での在庫評価を続けつつ、事業の成長に応じてまた見直す機会があれば柔軟に対応していきたいと思っています。同じ小売業の仲間として、皆さんの挑戦を応援しています!を始める人は、

年金機構と金融機関の“ダブルチェック”を忘れずに。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=15623547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7442%2F9784474027442.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)