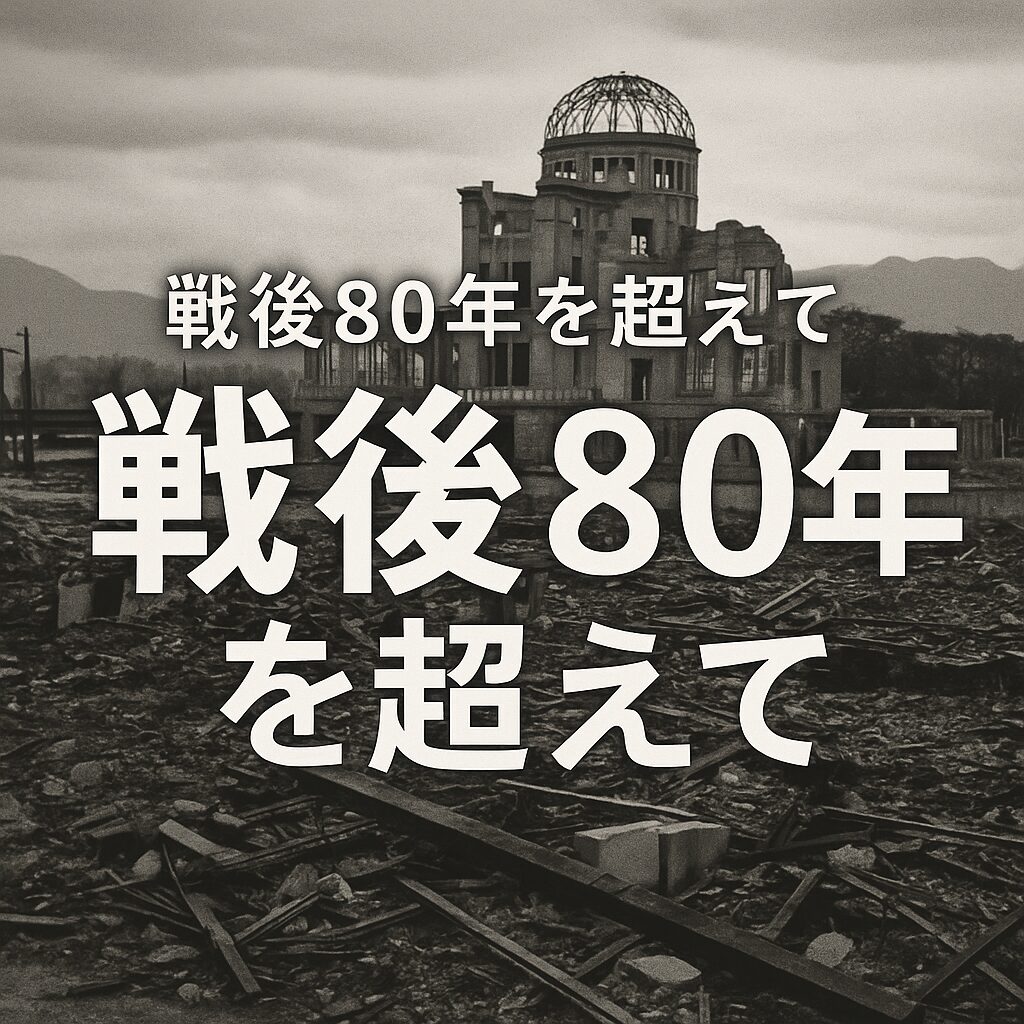

戦後80年、日本は何を守り、何を選ぶべきか

~国益・関税・米国の変化から考える平和の現実~

戦後80年、日本人の願いは一つ

2025年、戦後から80年という節目を迎えました。

日本人の誰一人として、戦争を望む人はいません。

もちろん、ウクライナの国民も同じ気持ちだったでしょう。

しかし、残念ながら「話し合いで全てが解決する」世界は存在しません。

国同士の関係は、理想だけで動くものではなく、国益や安全保障という現実的な課題の上に成り立っています。

だからこそ、外交の場では互いに譲れない一線が存在し、時には緊張が高まることもあります。

話し合いの重要性と限界

外交交渉は、相手国と利害を調整し、妥協点を探る作業です。

しかし、歴史を振り返れば、話し合いだけで戦争を回避できたケースは多くありません。

戦争は誰も望まないのに、なぜ起きるのか──

その理由の一つは、「自国にとっての正義」が必ずしも相手国の正義と一致しないからです。

私たちが戦争を回避し続けるためには、理想論だけでなく、経済力・外交力・防衛力という現実的な柱を持つことが不可欠です。

戦後80年で見えてきた不平等な現実

そんな節目の年に、日本政府は新たな不平等な投資や利益配分の約束をしています。

一見すると「国際協力」や「経済成長戦略」に見える政策も、実態としては一部の企業や他国に有利な条件になっていることもあります。

「国益を守る」という言葉は便利ですが、それが国民一人ひとりの生活向上につながらなければ意味がありません。

戦後80年を迎えた今こそ、本当に国民のためになっているのか、私たちが冷静に見極める必要があります。

関税の本当の役割と負担の仕組み

国際経済の議論でよく出てくるのが「関税」です。

関税は、自国産業を守るため、特に弱い産業を保護するために設定されます。

これはある意味で、自国を経済的に守る「盾」の役割を果たしています。

しかし、忘れてはいけないのは、関税の負担は最終的にその国の国民が支払うという事実です。

例えば、ある国が日本製品に高い関税をかければ、その国の消費者がその分の価格上昇を負担します。

逆に日本が輸入品に関税をかければ、その負担は日本国内の消費者が背負うことになります。

つまり、関税は「相手を苦しめるための税」ではなく、国民生活にも直接影響する税なのです。

米国の治安悪化が示すもの

私は30年ほど前、米国に出張したことがあります。

その当時のアメリカは、豊かさと自由を全身で感じられる国でした。

街を歩けば活気があり、人々は笑顔で、治安の悪さなどほとんど意識せずに過ごせました。

しかし近年、米国の治安悪化が頻繁に報じられています。

銃乱射事件や暴動、都市部での犯罪増加──

あの頃感じた「自由の国アメリカ」の空気は、少しずつ変わってしまったのかもしれません。

これは決して他人事ではなく、日本も同じように社会構造や経済格差の変化で治安が悪化する可能性があるという警鐘でもあります。

戦後80年を超えて

戦後80年、日本は「平和国家」として歩んできました。

しかし、この平和は「何もしなくても続く」ものではありません。

外交・安全保障・経済のバランスを取りながら、国民の暮らしと未来を守る努力が必要です。

そして、そのためには政府任せではなく、国民一人ひとりが現実を直視し、情報を正しく理解し、声をあげることが不可欠です。

平和は、願うだけでは守れない。

選び、守り、次の世代へ引き継ぐための行動が必要だ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21644335&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0948%2F9784106110948_1_13.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)